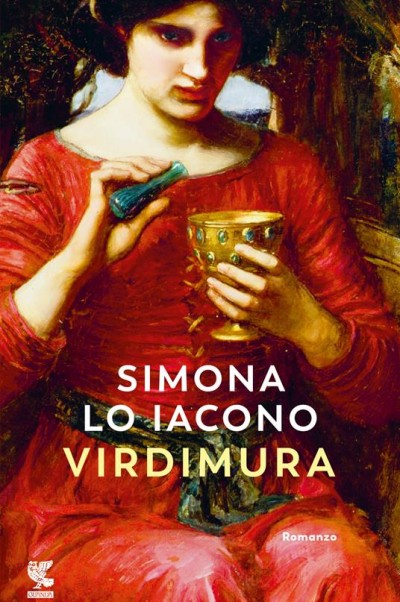

C’è Catania sullo sfondo dell’ultimo romanzo di Simona Lo Iacono (Virdimura, Guanda ed., 2024), ambientato nel 1300, una Catania “popolosa” di mercanti, artigiani, avventurieri, prostitute e mendicanti di ogni razza e religione. Ebrei, musulmani, arabi, cristiani convivono parlando lingue e dialetti diversi, chiusi nei rispettivi ordinamenti che identificano caste, pregiudizi, esclusioni.

Tra gli esclusi ci sono i malati, nel corpo e nella mente, e tra i più fragili le donne, segnate – in quanto donne – dalla “infirmitas sexus” e violate, sin da bambine, anche dentro le famiglie che vorrebbero o dovrebbero custodirne l’illibatezza.

E una donna è la protagonista di questa storia, contrassegnata alla nascita dal colore rosso dei capelli e votata all’esclusione perché ebrea e nata da una violenza. Cresciuta con dolcezza e amore da un padre che non è suo padre, viene da lui avviata alla pratica della cura, che le sarebbe vietata. Sarà la prima donna ad ottenere ufficialmente, quando è già avanti con gli anni, la ‘licentia curandi’, massimo titolo a cui, in questo campo, un ebreo poteva aspirare.

In modo pacato, delicato, poetico, con grande capacità di coinvolgimento emotivo, Lo Iacono racconta il faticoso percorso che porta Virdimura a ricevere questo riconoscimento, un percorso compiuto non da sola, lottando contro tutti come una improbabile eroina, ma imparando dalla convivenza con chi già esercita la professione medica con dedizione e rispetto per quei corpi imperfetti, che hanno in sé una domanda di salvezza e diventano segno del sacro.

Non c’è nulla di volontaristico o di oppositivo nel percorso che porta Virdimura ad aprire alla donne la possibilità di divenire ‘medichesse’ a tutti gli effetti, legittimate a fare diagnosi, suturare ferite, preparare medicamenti.

Si tratta, a suo modo, di un romanzo di formazione, che narra come la trasmissione dei valori che plasmano la persona avvenga non attraverso la parola ma attraverso i gesti, la condivisione, il modo di porsi davanti alle difficoltà della vita.

Virdimura impara dal padre Urìa che la cura è innanzi tutto accoglienza, accudimento affettuoso, talora accompagnamento all’ultimo passo. Urìa, a sua volta, nato da una prostituta, respinto e dileggiato dai coetanei, divenuto per rabbia un piccolo delinquente ribelle, ha imparato questa ‘ricetta’ da Josef de Medico, che lo ha preso con sé dopo la morte della madre.

Urìa lo segue per un anno tra i vicoli malfamati, i lebbrosari, i lupanari, impara da lui a preparare e a dipensare i medicamenti, a considerare la compassione come il più efficace di essi, a prediligere i respinti, gli scartati, ma soprattutto ad essere un uomo libero, “senza padroni e refrattario al potere”.

Sono i valori che Josef insegnerà anche a suo figlio Pasquale, le tre semplici regole, “curare, perdonare, ringraziare”, che a sua volta Urìa trasmetterà a Virdimura e che lei e Pasquale, diventato suo marito e compagno di strada, porranno alla base del loro lavoro nell’ospedale creato e gestito insieme per accogliere le persone “spaesate, ripudiate, tradite”.

Sono i precetti che – dopo le persecuzioni, gli attacchi, le violenze – Virdimura, rimasta sola, lascerà in eredità alle donne che ha riunito attorno a sé per far rinascere l’ospedale distrutto.

Il lavoro di cura non è la sola cosa che le è stata trasmessa, Urìa le ha insegnato a sviluppare la curiosità per tutti gli aspetti della natura e le ha trasmesso la necessità dello studio, sui volumi degli autori antichi e recenti, ma anche sui corpi umani, attraverso la dissezione dei cadaveri. Una pratica che anche Virdimura praticherà sfidando divieti e sanzioni.

E poi c’è il viaggio come apertura a conoscenze nuove e orizzonti diversi. Urìa viene mandato da Josef alla scuola di Salerno, ma soprattutto sarà Pasquale a viaggiare, invitato dal padre ad “imparare da tutti i popoli” e a seppellire molti morti “piangendoli come fossero tuoi figli”, prima di tornare da Virdimura. Per poterla amare deve prima ‘sapere’ e imparerà dalle biblioteche come dai pellegrinaggi a piedi nudi, dai monaci eremiti come dagli speziali spagnoli, rimanendo però sempre “con le mani vuote e il cuore pieno”.

Anche l’autrice, d’altra parte, ha dovuto studiare, non solo e non tanto i pochi documenti disponibili ma soprattutto il contesto storico in cui la vicenda si svolge. L’unico documento in cui si parla esplicitamente di Virdimura è la ‘licentia curandi’, in particolar modo i poveri (maxime pauperum), concessa a “Virdimuram iudeam uxorem Pascalis de medico” nel novembre 1376, conservato nell’archivio di Stato di Palermo. In altri documenti si trova solo qualche riferimento, il resto è lavoro di invenzione ed esprime la sensibilità dell’autrice.

Senza risparmiare i riferimenti agli aspetti drammatici del periodo storico in cui si svolge la vicenda, alle epidemie di tifo e di peste, alle condizioni terribili in cui vivevano i carcerati, ai sospetti e alle esclusioni su cui si basavano molti comportamenti anche della classe sacerdotale, Lo Iacono sceglie di lanciare comunque un messaggio di speranza, di fiducia nel cambiamento. Lo fa anche creando abilmente una lingua ad hoc, intessuta di termini arcaici o ispirati allo stile del tempo, ma soprattutto mantenendo un tocco lieve anche nei passaggi più drammatici e arricchendo il discorso con immagini di grande spessore poetico.

Il libro è stato presentato, gioved’ scorso, a Piazza dei libri, con Simona Lo Iacono in dialogo con Ljubiza Mezzatesta

Leggi anche la recensione del libro di Lo Iacono su La tigre di Noto