I catanesi conoscono Cinzia Caminiti Nicotra principalmente come attrice e attivista. Eppure c’è, nella sua attività, tutto un filone di recupero della tradizione popolare, che si è recentemente manifestato, tra l’altro, nello spettacolo “I Miraculi dô Bamminu”, andato in scena in tempo di Natale a San Francesco di Paola, la chiesa parrocchiale della Civita.

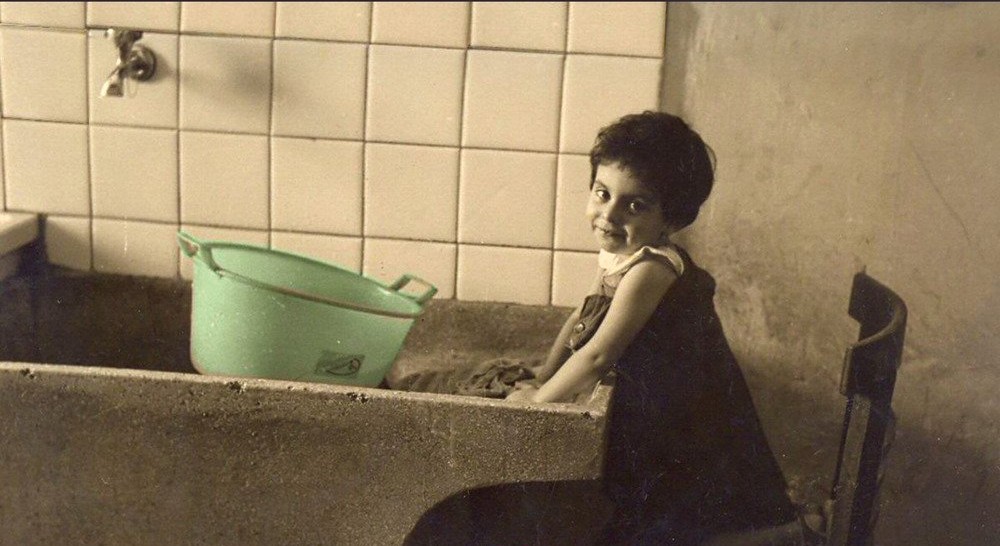

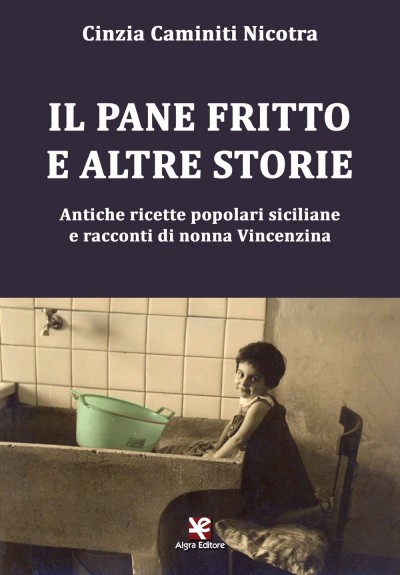

E a questo filone appartiene forse un libro anomalo uscito già da qualche anno, “Il pane fritto e altre storie” (sottotitolo: “Antiche ricette popolari siciliane e racconti di nonna Vincenzina”, Viagrande, Algra, 2018, 152 pp., 15.00 €).

Un libro anomalo, dicevamo, classificato commercialmente come narrativa ma pubblicato in una collana di gastronomia. L’autrice rievoca la propria nonna, i suoi racconti e le sue ricette: ogni episodio, una o più ricette. È abbastanza chiaro che il racconto in quanto genere letterario non è il punto. Anche se l’elaborazione letteraria, dove serve, non manca – e ci mancherebbe: l’autrice è tra le altre cose una cuntista, se non sa affabularci lei chi può farlo? La sensazione è che la narrazione non si sostenga da sola, abbia un ruolo ancillare di fronte alle ricette.

E anche le ricette, a loro volta, non sono il punto: sono liquidate in poche righe, e chiunque sia in grado di leggere quel livello di sintesi non ha certo bisogno delle istruzioni per impararle. E qual è il punto, allora?

Il rito. Il rito non come ripetizione stanca, ma come riproposizione viva. Con un’analogia, visto che l’autrice è donna di teatro, viene da dire che la ricetta è solo un canovaccio: è la concreta presenza sulla scena che fa il teatro. È il rapporto col pubblico.

Ecco: ciascuna pietanza è definita più dalle relazioni che crea tra gli esseri umani che non dalla sua materiale messa a punto.

Si fa per dire: i brevi testi evocano certamente i lunghi tempi della preparazione, la pazienza, il rispetto per gli ingredienti e per i commensali. Ma non è il tempo noioso della ripetizione meccanica: è invece quello nel quale il sapere corporeo del gesto e l’offerta del pasto assumono un significato dato dall’evento che accompagnano.

Le tappe della vita, il primo amore, le nozze, il lutto, come quelle del tempo ciclico, il Natale, il tempo della raccolta, sono caratterizzate dalla consumazione, in ogni occasione, di un cibo specifico, solo apparentemente uguale a sé stesso, in realtà attentamente preparato e lungamente atteso, e trasmesso alla generazione successiva non dalla lettura di una ricetta, ma dal partecipare al lavoro.

E non a caso ciascuno degli eventi è anche accompagnato non solo dal cibo ma dall’atto del raccontare: ninne nanne, stornelli, scongiuri, preghiere, cunti, sono riportati in una lingua che è un impasto (termine culinario, appunto) di lingua nazionale e dialetto, latino masticato male e napoletano imparato alla radio, una continua presenza della parola, della parola ritmica, della parola musicale, dove tutto è mandato a memoria naturalmente, a via di ripetizioni formulari.

Ed è una vera e propria epica del cibo, a partire dall’episodio della vecchia odiosa suocera che, in punto di morte, esprime il desiderio di mangiare due arancini e poi non muore, dando origine alla leggenda degli arancini in grado di risuscitare i morti, fino ai cannoli che sanciscono l’amore tra i due reietti del paese, lui bloccato in casa della protagonista per un malore improvviso, lei la guaritrice chiamata a curarlo.

Non bisogna però credere che, nel raccontare un mondo che rischia di perdersi travolto dal progresso, l’autrice cada nella facile retorica dell’arcaismo, del tempo ciclico senza storia. Al contrario. La guerra e la fame, il boom e il consumismo, l’emigrazione e la nostalgia, l’inurbamento e l’identità: c’è tutta una storia delle classi popolari siciliane in questo tramandarsi ricette da nonna a nipote, un aggrapparsi a una tradizione che non è statica, si arricchisce – perché al penultimo racconto la trasmissione va in senso inverso: è la nipote a mandare, dalla città dove è andata a studiare, una ricetta alla nonna.

E poi all’ultimo, quando la nonna viene a mancare, la nipote è tornata in Sicilia, ma a questo punto vive e lavora a Catania: ricevuta la notizia, corre a Caltanissetta sul letto di morte della nonna e, a quel punto, il passaggio di consegne è completato, la nonna si riunisce a tutti gli antenati morti ed è la nipote a preparare il pasto per l’intera famiglia riunita.

Senza assumere il ruolo di matriarca: ché la società è cambiata e lei tornerà a vivere altrove. Ma portando con sé un patrimonio immateriale da trasmettere, a sua volta, alla propria figlia.